BtoB営業において、新規顧客の獲得は企業の成長を支える重要な柱の一つです。かつて主流だったリスト営業やテレアポに代わって、いま求められるのは、戦略的なターゲティングとカスタマージャーニーに基づいたアプローチ、そして営業とデジタルマーケティング部門との連携です。本記事では、営業マネジャーが直面しやすい「成果につながるターゲット選定」や「質の高いリード獲得」への課題を解決するための考え方と実践ステップを、具体例とともに解説します。

新規顧客獲得=営業戦略の“もう一つの柱”

営業戦略と聞くと、多くの営業マネジャーは「既存顧客の深耕」を思い浮かべるかもしれません。確かに、既存顧客へのアップセルやクロスセルは堅実な成果を生みます。でも、それだけで本当によいのでしょうか。お気づきのとおり、営業戦略にはもう一つの柱があります。「新規顧客の獲得」です。これがなければ、将来の売上源が先細ってしまいます。

BtoBビジネスにおいて、新規顧客の開拓は企業の持続的成長を支える要となります。一度獲得した顧客は長期にわたる関係へと発展し、収益の安定化にも寄与します。また、新規顧客を通じて得られる新たなニーズやフィードバックは、商品・サービス改善にも活かされ、企業の競争優位性を高める材料となります。

かつての新規開拓といえば、リストを購入してのテレアポや飛び込み訪問といった“人海戦術”が主流でした。しかし、働き方改革やテレワークの浸透により、こうした手法の効果は著しく低下しています。いま求められるのは、戦略的なターゲティングと、デジタルマーケティングとの連携によるアプローチです。

旧来型の新規開拓手法が限界にきている理由

従来の新規顧客開拓には、テレアポ、飛び込み営業、展示会での名刺獲得といった手法が用いられてきました。これらは「とにかく会って話す」ことを前提とした接触型アプローチです。

しかし現代では、ターゲット企業の購買プロセスが大きく変化しています。顧客はまずWebで情報を収集し、比較検討を終えたうえでようやく問い合わせを行う、という流れが一般的です。結果として、営業が介入できるタイミングが後ろ倒しになり、従来型アプローチの効率は著しく低下しています。

さらに、働き方の多様化によって担当者と直接会う機会が減り、リストに電話してもつながらない、というケースも増えています。従来の営業手法に頼っていては成果が出づらい、というのが多くの営業現場の実感ではないでしょうか。

新規顧客戦略の中核となる3つの視点:ターゲティング・ポジショニング・アプローチ設計

新規顧客を獲得するための営業戦略では、「誰に売るのか(ターゲティング)」「どう見られたいか(ポジショニング)」「どのように届けるか(アプローチ設計)」の3つの視点が鍵を握ります。この章では、営業現場の知見とマーケティングの手法を融合しながら、実務的に取り組める戦略設計のポイントを具体的に解説します。

成果を左右する“ターゲティング”:誰に届けるかを見極める

新規顧客獲得の成功には、的確なターゲティングとアプローチの精度が不可欠です。「誰に売るか」を明確に定めることは、限られた営業リソースを有効に使う上でも重要な第一歩です。

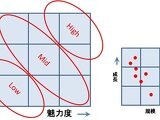

ターゲティングとは、単に業種や企業規模でセグメントを切ることではありません。本質的には、「自社がどんな価値を届けられて、それを誰が最も必要としているか」という、価値の供給と需要の“接点”を見つける思考作業です。言い換えれば、自社の提供価値と顧客の課題が交差する「成果につながる確度の高い層」を見極め、そこに集中投下することこそがターゲティングの真髄です。営業現場では、すでに受注実績のある顧客の傾向から類似ターゲットを抽出し、狙いを定めていくアプローチが現実的で精度も高くなります。

“この会社に頼みたい”と思わせる:営業視点のポジショニング

ターゲティングと併せて意識しておきたいのが“ポジショニング”です。マーケティング戦略の文脈では、ポジショニングとは「顧客の頭の中にどう位置づけられるか」を意味しますが、営業としても将来的に自社がどのような顧客層に、どんな存在として認知され、選ばれたいのかという視点は重要です。すべてを完璧に設計するのは難しいとしても、「この領域ではこの会社、と言われる状態を目指す」といった中長期的な方向性を描いておくと、営業活動に一貫性が生まれます。

営業視点でのポジショニングとは、「誰に」「何を」「なぜ」提供するかを、自社の強みや実績と照らし合わせながら明確にし、そのメッセージを現場で一貫して発信していくことです。たとえば「業務効率化の支援に強いパートナー」「サポート体制で選ばれる会社」といった“選ばれる理由”を明確に持ち、提案資料や会話の中で自然と伝わるようにすることで、顧客の印象に残りやすくなります。営業のポジショニングは、マーケティングと違って大々的な広告やブランディング施策でなくとも、日々の提案活動の中で実行可能な戦略なのです。

カスタマージャーニーに寄り添う:アプローチ設計の勘所

次にアプローチ設計です。顧客のカスタマージャーニー(認知→興味→比較→検討→意思決定)に沿って、適切な情報を適切なタイミングで届けることが重要です。

BtoBビジネスにおいては、一般的に「AIDMAモデル」や「AISASモデル」といった態度変容の枠組みよりも、実務に即した「リード→MQL(マーケティング有望顧客)→SQL(営業有望顧客)→商談→受注」というファネル型の考え方が用いられます。このプロセスを前提とすると、それぞれのステージで求められる情報提供や接点の設計も異なってきます。

たとえば、リード段階では興味喚起のためのセミナーやホワイトペーパーが有効ですが、SQL以降では競合比較やROI試算など、より具体的かつ実務的な情報が求められます。こうした変化を前提に、ジャーニーに沿ったコミュニケーション設計を行うことが成果につながるのです。

- リード(潜在層)にはホワイトペーパーや業界レポートで関心喚起

- MQL(興味・比較層)には導入事例や課題解決のストーリーで信頼構築

- SQL(検討層)には機能・価格情報、FAQ、競合比較資料で納得感を提供

- 商談フェーズでは無料相談・デモ・試算シミュレーションなど個別対応で意思決定を後押し

営業とマーケティングがこのジャーニーに基づいて役割分担し、顧客の心理に合ったアプローチを展開することが成果につながります。

一般的には、認知から興味・比較までの上流工程はマーケティングが担い、検討から意思決定にかけての後半フェーズは営業が主導する形が多く見られます。これは、上流では広告やコンテンツによる非接触の情報提供が主である一方、下流では個別具体的な課題解決や商談クロージングといった、対人対応の必要性が高まるためです。したがって、両者がそれぞれの強みを活かしながら、適切なタイミングでバトンを渡す連携体制を整えることが不可欠です。

社内データを活用して“筋の良いターゲット”を見つける

ターゲティングの精度を高めるためには、現場の感覚だけでなく、社内に蓄積されたデータの活用も重要です。営業活動の中で蓄積されたSFAの商談データ、受注実績、問い合わせ履歴、さらには顧客満足度調査やアンケート結果などを横断的に分析することで、「成果につながりやすいターゲット像」をデータから導き出すことができます。

たとえば、以下のような分析が可能です:

- 過去1年間の受注顧客の共通点(業種・従業員規模・課題内容)

- 商談化率が高い問い合わせチャネル(Webフォーム経由、セミナー参加者など)

- 失注理由別に見たターゲットの見直しポイント

このように、主観だけに頼らず、定量的な根拠をもとに“筋の良いセグメント”を絞り込むことで、戦略の再現性が高まり、営業・マーケ双方の動きもより整合的になります。

営業とマーケティングの連携で成果を高める

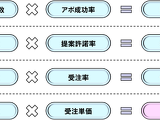

多くの企業では、見込み顧客の初期接点はデジタルマーケティング(デジマ)部隊が担い、営業部門はクロージングまでの関係構築を担います。ここで問題になるのが、両者の間にある“評価指標のズレ”です。

デジマは「リード数(SQL数)」をKPIとしがちで、リードの質にフォーカスが向かない傾向があります。対して営業は、最終的な受注件数を目標に動いており、「温度感が低いリードばかり送られてくる」と感じることも少なくありません。

このギャップを埋めるには、営業側から「こういう人にアプローチしたい」「このペルソナが成約に結びつきやすい」といった情報提供が必要です。営業の肌感覚に基づくターゲット像を、デジマに正確に伝えることで、質の高いリードを集めることが可能になります。

また、月1回程度の営業・マーケ合同会議で、リードの質や商談化率をレビューする場を設けることもおすすめです。ここでの“すり合わせ”が連携の質を高め、結果として成果の最大化につながります。

実際の顧客と日々接しているのは営業です。そのため、顧客が抱える課題や導入に至るまでのプロセス、刺さる提案の傾向といった「現場のリアル」を最もよく知っているのは営業なのです。

この情報を社内に共有せず、営業だけで留めておくのは大きな損失です。営業が得ている“暗黙知”を形式知化し、デジマや営業企画へフィードバックすることで、ターゲティングの精度やコンテンツの訴求力が格段に向上します。

具体的には、次のような情報共有項目をテンプレート化して活用すると、営業の知見を社内に展開しやすくなります:

営業情報共有テンプレート例:

- 【企業の共通点】受注につながった企業の業種・規模・特徴など

- 【ペルソナ情報】商談が進みやすかった担当者の役職・関心ごと

- 【刺さったキーワード】反応が良かった提案文言・プレゼン資料

- 【障壁と対策】よくある懸念点と、それに対する説明や事例

このようにテンプレート化することで、属人的になりがちな営業ノウハウをチーム全体で再現可能な形に落とし込むことができます。

これらを整理し、社内ナレッジとして蓄積していくことで、全社的に“顧客理解力”を高めることができます。

営業マネジャーとして何をすべきか?実践アクション5選

新規顧客獲得を加速させるために、営業マネジャーがとるべきアクションは次の5つです。

- リードの質にこだわる評価基準を導入

- SQL数だけでなく、商談化率・受注率も指標として設定

- 月次のマーケティング連携ミーティングを設ける

- 営業×デジマでペルソナやアプローチ方法のチューニング

- 営業現場の声をナレッジとして集約・展開

- 社内wikiやSFAコメント欄で「刺さる一言」を共有

- 導入事例や活用シーンのストーリー化

- デジマ向けコンテンツとしても活用可能

- SFA/MAツールを活用し、仮説と実績を照合

- リード経路別の歩留まり分析→改善サイクルを回す

これらの取り組みを継続的に行うことで、営業とマーケティングの連携が強化され、新規顧客獲得の効率が大きく向上します。

おわりに:未来の顧客をつかむのは、“チーム戦略”

新規顧客の獲得は、一人の営業担当の努力だけで達成できるものではありません。特にBtoB領域では、営業・マーケティング・カスタマーサクセスといった部門をまたいだ“チーム戦略”が成果を左右します。

営業マネジャーには、ターゲティングの精度を高め、社内連携を促し、顧客に寄り添ったアプローチを推進する役割が求められます。デジマとの連携によって高品質なリードを創出し、適切なタイミングと方法でアプローチを行う——。その全体設計こそが、営業戦略としての新規顧客獲得の“最適解”なのです。

シナプスでは営業戦略構築研修など、営業力強化を支援するための研修プログラムをご提供しています。ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。