はじめに:それ、突然すぎませんか?【営業戦略立案を急に求められて戸惑うあなたへ】

「来月の営業戦略、まとめておいてくれる?」

ある日突然、上司からそんなひと言が飛んできたら——正直、戸惑いますよね。「え、営業戦略って何をどう立てればいいの?」「やり方なんて習ってないし…」という不安が頭をよぎる方も多いのではないでしょうか。

実際、現場の営業マネジャーは日々のKPI管理、部下の育成、クレーム対応など、目の前の業務に追われています。現場の業務をしっかりとやることに精一杯で、「戦略を立てる」なんて、現場とは次元の違う、難しそうな理論や情報分析などが必要な、ちょっと面倒なことと思えるかもしれません。

でも、安心してください。本記事では、そんな“無茶ぶり”や“やらされ感”のある状況に直面したマネジャーのために、「営業戦略の立て方」をシンプルな思考ステップで解説する実践ガイドです。

「営業戦略を立てろ」とは何を意味するのか?【わかるようでわからない、曖昧な指示を翻訳する】

上司から突然「営業戦略を立ててくれ」と言われたとき、具体的に何をどう考えればいいのか分からず、戸惑うことも多いはずです。こうした言葉は一見明確に聞こえますが、実際には指示の内容が抽象的で、どう解釈すべきかが不明確なことが少なくありません。ここでは、そうした“曖昧な指示”を具体的なアクションに落とし込むための考え方を解説します。

そもそも「営業戦略」とは、具体的に何をどう考えればよいのでしょうか。

上司からの「営業戦略を立てて」という言葉には、実は「明確な正解」はありません。しかし、多くの場合、上司や経営層が求めているのは以下のようなものです。

- どこに注力するかという“方向性”の明示

- 限られたリソースの“優先順位付け”

- 売上目標に対する“仮説と構想”

つまり、「精緻な計画」ではなく「方針」「考えの骨組み(戦略フレーム)」を求められているケースが大半なのです。

このように、「営業戦略を立てろ」とは、言い換えると、“どこで勝負すべきか”を考え、“その理由を説明できるようにしてほしい”という指示なのだと捉えましょう。そうすると、考えやすくなるはずです。

「戦略」と「施策」は何が違う?【営業戦略の立て方でよくある誤解】

営業戦略を立てようとするとき、つまずきがちなのが「施策」と「戦略」の混同です。特に現場経験が豊富なマネジャーほど、日々の業務改善や行動計画の延長線で考えがちで、「戦略」も具体的なアクションの一覧だと捉えてしまうことがあります。しかしそれは、大きな誤解です。

たとえば「訪問件数を増やす」「展示会に出る」「価格を下げる」といった提案は、どれも“何をするか”に焦点を当てた施策であり、その背後にある「なぜその行動を取るのか」という意図や選択理由が欠けています。つまり、戦略ではありません。

では、戦略とは何か。ここでは、戦略とは“「なぜそのアクションを取るのか?」という背景や意図を説明する思考”と説明します。

戦略とは、「この市場で勝負すべき理由」「この商品に注力すべき背景」「この営業スタイルが適している根拠」など、行動の根拠を論理的に導き出すものです。戦略がなければ、施策は場当たり的になり、結果としてチームの迷走やリソースの浪費を招きかねません。

営業戦略を立てるとは、単なる施策の羅列ではなく、“選ぶ理由を言語化すること”なのです。

| 戦略 | 戦術・施策 | |

|---|---|---|

| 内容 | なぜ・どこで勝負するか | 何をするか |

| 例 | 新商品への反応が良い○○業界に集中する | ○○業界向けの資料作成・訪問数増 |

ちなみに、戦術や施策は、戦略を明確にしたあとに「目標を達成するためには具体的に何をするか?」というアクションとして考えるべきものです。つまり、施策や戦術を考えなくてもいいという話ではなく、あくまで“思考の順序”として、戦略を先に考えることが重要だということです。

営業戦略を立てる際は、戦略と施策・戦術の違いをしっかり意識しておきたいところです。

営業戦略を立てる3ステップ:思考を整理するシンプルな方法

営業戦略の立て方に悩んだときは、「何から始めればいいのか?」という思考のハードルに直面します。ここでは、現場マネジャーでも無理なく取り組めるように、営業戦略を立てるための3つの基本ステップをご紹介します。順番に取り組めば、自然と“考えの型”ができてきます。

ステップ1:与件を整理する【誰のための戦略かを明確に】

営業戦略を考える前に、まず確認したいのが「この戦略は誰にとって価値があるものか?」という前提です。目的や期待があいまいなまま考え始めると、上司や組織の意図とズレてしまうことがあります。立案する戦略の“依頼主”を意識し、まずはその土台をしっかり固めることが大切です。

例えば、「今期は利益率重視」「新規受注率向上」といった会社や部門としての営業方針が示されている場合、それらを前提・与件とした戦略構築が求められます。

- 「今期は利益率重視」→ 利益構造を重視した戦略にすべき

- 「新市場開拓に注力」→ 既存顧客深耕よりもターゲット業界選定がカギ

実際に戦略を考え始める前に確認しておきたい具体的な与件項目を以下に整理しました。これらをクリアにしておくことで、戦略の“土台”がしっかり固まり、その後の思考にブレがなくなります。

- 上司は何を期待しているのか?

- 会社全体としての方向性やテーマは?

- 自チームに与えられた役割や目標は?

ステップ2:現状を把握する【数字と現場感で戦略の土台をつくる】

次に確認したいのは、現在の状況です。地図を持たずに目的地に向かうのは無謀です。同じように、戦略も現状把握なしには成立しません。

戦略について「アクションの背景や意図を説明する思考」と説明しましたが、戦略を別の角度からとらえると、目標(あるべき姿)と現状とのギャップ=問題を埋めるための手段、という言い方もできます。

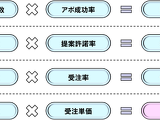

現状を把握するには、次の観点でデータや情報を収集・整理・分析するとよいでしょう。

- 顧客構成(業界・売上規模・地域など)

- 案件化率・受注単価・リードタイムなどのデータ

- チームメンバーの特性や行動傾向

- 市場動向・競合動向などの外部情報

数字という客観的データと、現場で起きている“肌感覚”の両方をバランスよく取り入れることで、的を射た方向性が見えてきます。

ステップ3:方向性を定める【絞って、選ぶが戦略のカギ】

最後のステップは、進むべき方向を“絞って選ぶ”ことです。戦略とは「やるべきこと」を決める以上に、「やらないことを決める」行為でもあります。あれもこれもと手を広げては、リソースが分散し、成果につながりにくくなってしまいます。だからこそ、自チームの強みや制約に合わせて、何に集中するかを明確に定めることが戦略の本質です。

- 「全国展開」ではなく「首都圏に集中」

- あらゆる業界」ではなく「物流業界に特化」

- 「全商品訴求」ではなく「利益率の高いB商品の訴求強化」

このように、リソースの集中配分先を明確にすることが戦略なのです。

無理に気負わなくていい。まずは“仮説ベース”で考える

営業戦略を立てる、となると、「立派なものを出さなきゃ」と思いがちです。または、「経営っぽい用語を使わなきゃ」「一度出したら修正できない」などと気負ってしまい、手が止まってしまうケースもあります。しかし、大切なのは“最初の一歩”として自分なりの仮説を形にする、言語化することです。

- 「最近、○○業界の反応が良い」→ 「注力すれば前年比110%いける?」

- 「A商品の利益率が低下している」→ 「B商品にシフト?」

このような、シンプルな仮説を出発点にして、施策に落とし込んでいく考え方が現実的で実践的でしょう。

仮説の粒度としては、「○○業界の反応がいい」「この商品を軸にすれば利益が出やすい」「この営業スタイルなら実行可能」など、具体的かつ検証可能なレベルが理想です。抽象的すぎると施策に落とし込みづらく、逆に細かすぎると戦術に近くなってしまうため、“チームの方向性が決められる程度の解像度”を意識するとよいでしょう。

上司に出す前の“3つのチェックポイント”

営業戦略を上司に提出する前に、最後に立ち止まってチェックしておきたいのが次の3つの観点です。これらを見落とすと、「一見それっぽいが、実行されない戦略」になってしまいかねません。

- 論理の一貫性:「なぜその選択をしたのか?」が筋道として通っているか?

-

論理に飛躍や矛盾があると、上司や他部署からの理解を得にくくなります。「この施策はどの仮説に基づいているのか?」が説明できるかを確認しましょう。

-

-

現場との接続感:自分のチームが“実行できる絵”になっているか?

- 現場で実行可能な内容になっていないと、「言ってることは正しいけど、動けない」という状態になります。人員配置やスキル、行動量などの現実との乖離がないかのチェックはしておきたいところです。

- 目的とKPIの整合性:「売上を上げたい」と「訪問数を増やす」など、目的と手段がつながっているか?

-

手段が目的とずれていると、施策が空回りします。定量目標(KPI)が、戦略全体のゴールに紐づいているかを再確認しましょう。

-

戦略立案のよくある質問・つまずきポイントQ&A

Q. 目立った強みや差別化要素がありません…

→ 競合との差別化は無理に作らなくてOK。「絞り込み」だけでも立派な戦略になります。

Q. 新しいアイデアが思い浮かびません…

→ 商談メモや現場の声にヒントがあります。実際のお客様の反応を見直してみてください。

Q. 上司に出した戦略がスルーされました…

→ 「どう思われましたか?」と再ヒアリングを。答え合わせの場を作るのも戦略の一部です。

まとめ:「やらされ戦略」でも“持ち味”は出せる

たとえ“やらされ感”があっても、そこに自チームならではの視点や現場感覚が入っていれば、それは十分に意味ある戦略です。完璧じゃなくてよいのです。まずは仮説→実行→振り返りの思考を持ち込むこと。これこそが、営業マネジャーとしての成長の第一歩です。

シナプスでは営業戦略構築研修など、営業力強化を支援するための研修プログラムをご提供しています。ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。