「態度変容モデル」は、マーケティングミックス(4P)のプロモーション戦略において顧客を分析するモデルです。

顧客の認知情報や状況が、何らかの刺激により変化していく様を、顧客態度変容ステップとしてモデル化したものです。

プロモーション戦略におけるコミュニケーションとは「顧客の態度変容を起こし、購買に導く活動」です。顧客の態度変容プロセスを把握したうえで、適切なコミュニケーション活動をおこなう必要があります。

態度変容モデルの使い方

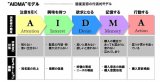

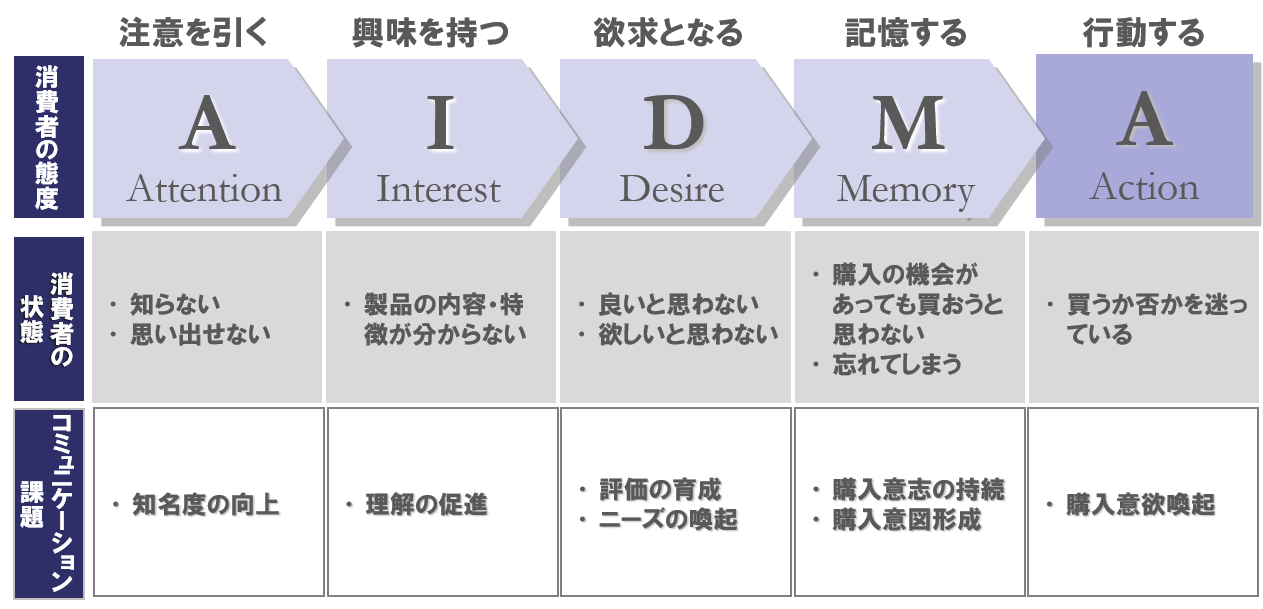

態度変容モデル例:AIDMAモデル

AIDMAモデルの例

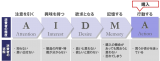

AIDMAモデルは、最も有名な態度変容モデルです。顧客心理・行動が商品やサービスを知らない状態から、購買行動までのプロセスを描いています。

- A:Attention ・・・注意

- I:Interest ・・・関心

- D:Desire ・・・欲求

- M:Memory ・・・記憶

- A:Action ・・・購入

態度変容モデル活用のステップ

- 商品や顧客の特性に合った適切な顧客の態度変容モデルを考える

- 態度変容モデルの中で、ハードルが高い顧客の態度変容ステップを特定する

- 態度変容モデルに合わせたコミュニケーション戦略プロモーション戦略)を考える

- コミュニケーション戦略に合わせて、コミュニケーションミックス(「人的販売」「広告」「販売促進」「広報」)を実行する

AIDMA以外の態度変容モデル

AIDMA以外の態度変容モデル例

AIDMAは、最も有名な態度変容モデルです。しかし、AIDMAモデルへの批判からいくつかのAIDMAに変わる態度変容モデルが提案されています。

その一つが、AMTULモデルです。

AIDMAへの批判とAMTULモデルの提唱

AIDMAモデルは、Action、つまり購買を最後の態度変容としてとらえています。そのため、「初回購買以降のプロセスを無視している」という批判があります。

たとえば、自動車・住宅などの耐久財であれば、「購買行動」がゴールでかまいません。しかし、日用品、化粧品などの継続使用が重要となる商品では、初回購入後にに継続利用、固定客化・ロイヤルカスタマー化が重要となります。

この初回購入後のロイヤルカスタマー化までのプロセスを考慮した態度変容モデルがAMTULモデルです。

- Awareness(認知)

- Memory(記憶)

- Trial(試用)

- Usage(日常利用)

- Loyalty(固定利用)

商品・顧客特性に応じた態度変容モデルで分析

顧客の態度変容を分析する場合、AIDMAなど既存の態度変容モデルを使って分析しがちです。しかし、商品やお客様の特性により、適切な態度変容モデルは異なる場合が多いため本来は事業の状況に応じた態度変容モデルを検討する必要があります。

例えば、会員型ECサイトでは「会員になるまで」と「会員になったあと購入するまで」の2種類の態度変容モデルを描く必要があるでしょう。 また、一度の行動=購入より、初回購入後の継続購入が重要な商材では購入後の態度変容も重要な商材もあります(AMTULはその一つのモデル)。

継続取引が重要なポイントとなるBtoBマーケティングなどは、AIDMAモデルが、態度変容モデルとして当てはまらない業態も多いです。

態度変容モデル活用のコツ

態度変容プロセスの難所を特定しプロモーション戦略立案

業態や商材により「最も超えにくい態度変容箇所」を特定することも重要です。

態度変容プロセスのうちハードルとなる態度変容が特性された場合は、その態度を変化させるための活動を重点的に検討することにより、効果的なコミュニケーション戦略立案が可能となります。

態度変容モデルを学ぶ企業研修

「マーケティング研修基礎」は、1万人が受講したマーケティング基礎プログラムです。「マーケティング戦略基本プロセスの流れ」「論理的思考法」「顧客ニーズの本質」を学びます。単なる知識に終わらずマーケティングの実務応用に使える論理的マーケティング思考法を身につけます。「マーケティング戦略思考」を共通言語として組織浸透させるための社員集合研修として最適です。

お客様の声:東京電力エナジーパートナー様

冨山様

元々、商品開発室は多様性のあるメンバーなので、プロジェクトを進めるときに共通言語を持つことが狙いでした。

複数のプロジェクトが並行して動いているのですが、共通言語としてマーケティングのフレームワークを使うことが当然になってきていますね。半年間で、すでにサービスをローンチさせた人もいます。

株式会社シナプス

マーケティング基礎研修のご案内です。株式会社シナプスは、事業成長に繋がる人材育成プログラムを提供する企業研修・社員研修の専門会社です。マーケティングの実務経験とコンサル経験を持…