KJ法とは

KJ法とは、文化人類学者の川喜田二郎(東京工業大学名誉教授)がデータをまとめるために考案した創造性開発の手法である。KJは考案者のイニシャルにちなむ。

KJ法の概要

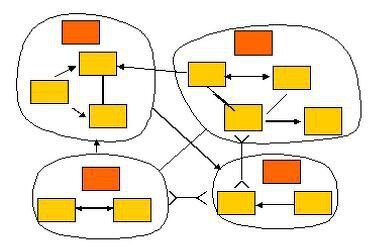

アイデアや意見、または各種の調査の現場から収集された雑多な情報を1枚ずつ小さなカード(紙キレ)に書き込み、それらのカードの中から近い感じのするもの同士を2、3枚ずつ集めてグループ化していき、それらを小グループから中グループ、大グループへと組み立てて図解する。

この一連の作業の中から、テーマの解決に役立つヒントやひらめきを生み出す技法。

KJ法の使い方

KJ法の使い方としては、フィールドワークで多くのデータを集めた後、あるいはブレインストーミングにより様々なアイディア出しを行った後の段階で、それらの雑多なデータやアイディアを統合し、新たな発想を生み出すために行われるのが一般的です。

KJ法のイメージ

KJ法によるアイデア発想のやり方

KJ法は4ステップから構成されています。

- カードの作成:1つのデータを1枚のカードに要約して記述する。(※1枚に1つのデータだけ。複数書き込まない。)

- グループ編成:数多くのカードの中から似通ったものをいくつかのグループにまとめ、それぞれのグループに見出しをつける。

- 図解化(KJ法A型)

- 叙述化(KJ法B型)

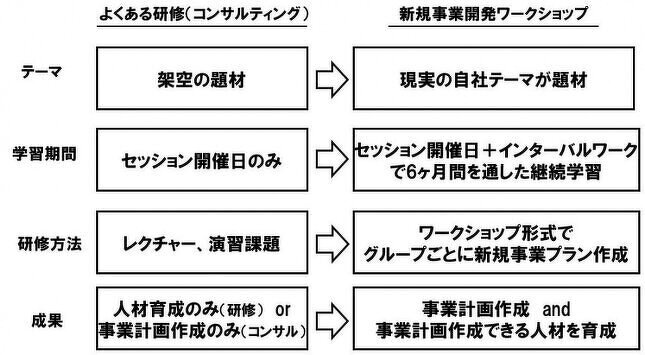

「アイデア発想力」を学ぶ企業研修

混迷の時代の成長戦略「新規事業開発研修」 | マーケティング研修 | 企業研修・社員研修 | 株式会社シナプス

株式会社シナプス

顧客の声(VOC)と顧客の現実にこだわり、実顧客の声で仮説検証しながら新規事業プラン作成するワークショップ型企業研修